こんにちは。

雨と寒さが続く4月。

お元気ですか?

明日から少しずつ暖かさが戻るみたい。

調整しつつ喜びを見つけて

日々私たちは生きていこうね(*^_^*)。

さてと、

屋久杉ライアー制作記録。

来週から1月仕事が入ったのもあり、

そろそろまとめておいた方がよい感じで、

今週中には3月に出来たところまでを

お伝えしますね。(宣言!)

前回は2回ニス塗ったところまで。

ニス塗り忘れがあると、

そこから反っちゃうんですって。

均整院の先生に先日聞いて、

2人がかりで助けてもらいつつ

「よく頑張ったなあ」と思えたよ。

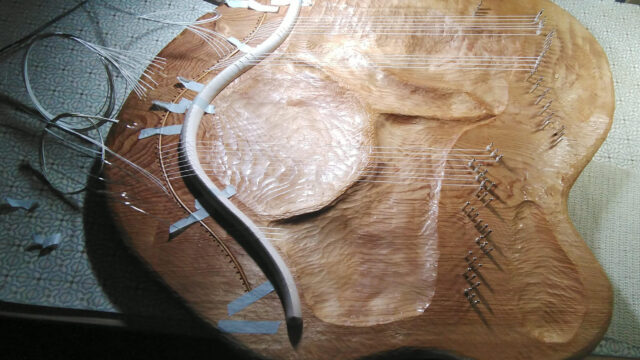

アイキャッチ画面は、裏側。

弦を通して下側に

ねっこのようにたまってる感じ。

ここまでの間に、

使っている弦と音の確認。

張る順番に

弦の順番と本数を確認。

2人の目でしました。

順番に、穴に通していきます。

通し終わったら弦を拭きます。

この作業は、弦の細さや

作り方の違いもよく理解出来て

よく考えられてるなあと思ったよ。

拭くと言うことで

弦についた汚れや脂などをとる。

実際に手入れをするときにも

巻き線といってスチールと巻いたのが

合わさった弦があるのだけど、

ピンやブリッジ近くのスチールの所は

切れやすいので触らないとかも

丁寧に教えてくれるし、

実際に目で見てるし経験体験ができる。

普段の制作ではやらない作業だと。

(普通はナイフの所からだし、

5日でお誕生までさせるから、

そんな時間はないのが実情)

66本丁寧に拭いて。

ひっくり返す。

(七福神の神様が笑ってるように見える。

ひげの長い面長の神様名が出てこず)

そして、弦を張ると板に負担がかかってくるので

高音弦から張っていきます。

ペンチの使い方、

紙定規の使い方、

弦張り

何から何まで初体験。

指先の感覚も大事。

見るのとやるのは大違い(^^;)

手先不器用の私がよく頑張りました。

呼吸忘れるなと思いつつ、

雑音になるとか

長さ間違えたらとか

切り口斜めになったらどうしようとか

思うと息をのみがち。

緊張するわぁ。

今思えば、

それでも簡単なところから

進めてくれていたな。

で、時間が経ってくると、

細かい作業を続けてるから

隣のピンで弦の長さ測ったり

巻き付けようとしたり、

ハンマーまく方向を間違えたりが

出てきて、

前回制作でも学んだけれど、

やる前に(削る切る)立ち止まる。を

したおかげで、自分もはるちゃんも

「隣のピンだよ」に気付くという。

よかった よかった(笑)

結論から言うと、

低音の6本位が、

ピンに直接巻き線が当たりそうで、

雑音になる可能性があったの。

行く前から、

春分お誕生は厳しそうだ。

(未だに私の注文分は発送されてない)

と思っていたのだけれど、

2~3日目で2人で進捗も見ながら

「春分お誕生に、

こだわらない」と決めてたので、

焦る気持ちがもうなくなってたの。

そうであれば、

ここまで屋久杉の1枚板

低い音が入った持ち運びできるライアー

手彫り

日本人の魂に必要な音階と

自分の楽器を形にするように頑張ったのだから、

ここで妥協もねって感じで、

本当は夜遅くまではるちゃんが、

工夫を考えてくれたんだけれども、

「美しくない」って言ってしまって(^^;)

午後になって、アサーション

相手も自分もOKな表現じゃなかった

「ストレートすぎてごめんね」と

いう話になったのでした(*^_^*)。

というわけで、

私が滞在中にできたのは

ここまで。

自分の撮った写真で残ってる最大。

LINEで撮ってくださったのは、

うまくアップできるのと出来ないのが

あるのよ。ファイルも読めなかったりして。

ワークショップに行くと、

ここまで丁寧には写真撮ったりする時間は

なさそうなのでそういう意味でも、

貴重な記録のような気がするよ。

あとは弦の調整後

低音を弦を張る。

ブリッジを固定する。

その後調弦で音を整えてくださって、

わが家に到着する運びになります。

そしたら、毎日調弦で音を安定するお世話に

なります。

制作記録はおしまいです。

時々ハードケースに入れた様子、

この子と早く外に出たり

写真をとったりなど出来るように

する段取りなどをレポートしますね。

一緒にお楽しみいただけると、

仕事できるよう応援していただけると

幸いです。

感想やコメントもいただけると

ありがたいです。

幸恵